皆さん、こんにちは!

今春NPO無電柱ネットでインターンをしている学生 I です。

活動の一環で、私なりに「無電柱化と防災」についての記事を書いてみました。

是非、ご一読お願いします!

はじめに

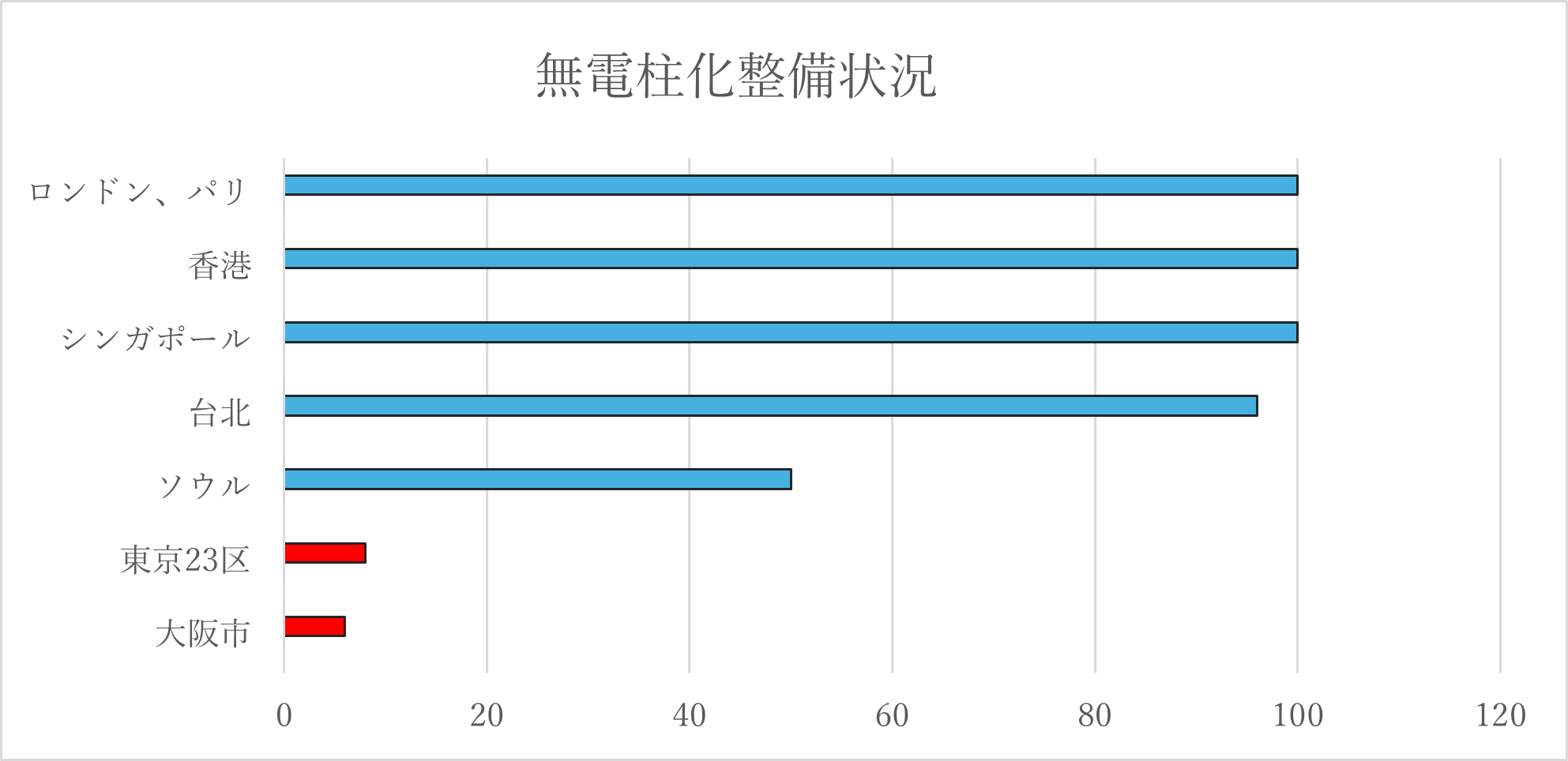

昨今ささやかれている、いつ起きてもおかしくない大災害、南海トラフ。電力に焦点を当てた場合、内閣府防災情報によると、南海トラフ地震による全国での停電件数は最大で2,930万世帯にのぼるとされおり、復旧に1週間から2週間かかるとされています。また2024年1月1日に起きた能登半島地震では、電気の復旧に1カ月を要しました。

地震の発生確率は、地震調査研究推進本部による(令和6年1月時効) 防災立国推進閣僚会議 資料より

地震の他に、令和元(2019)年9月に千葉県を中心に発生した台風15号による長期停電では、完全復旧に19日を要しました。こうした中、震災時に強いとされているのが無電柱化の街です。今回は無電柱化の概要、今の日本の現状、そしてメリット、デメリットを詳しく解説していきます。

無電柱化とは

無電柱化とは、街中に設置されている従来の電柱を撤去し、電線や通信線を地下に埋設する工事のことで、日本でもこの無電柱化は各自治体で推進されています。

無電柱化とは?(中部地方整備局)

ロンドンの無電柱化された街並み

日本の電柱・電線が林立する風景

日本の無電柱化の現状

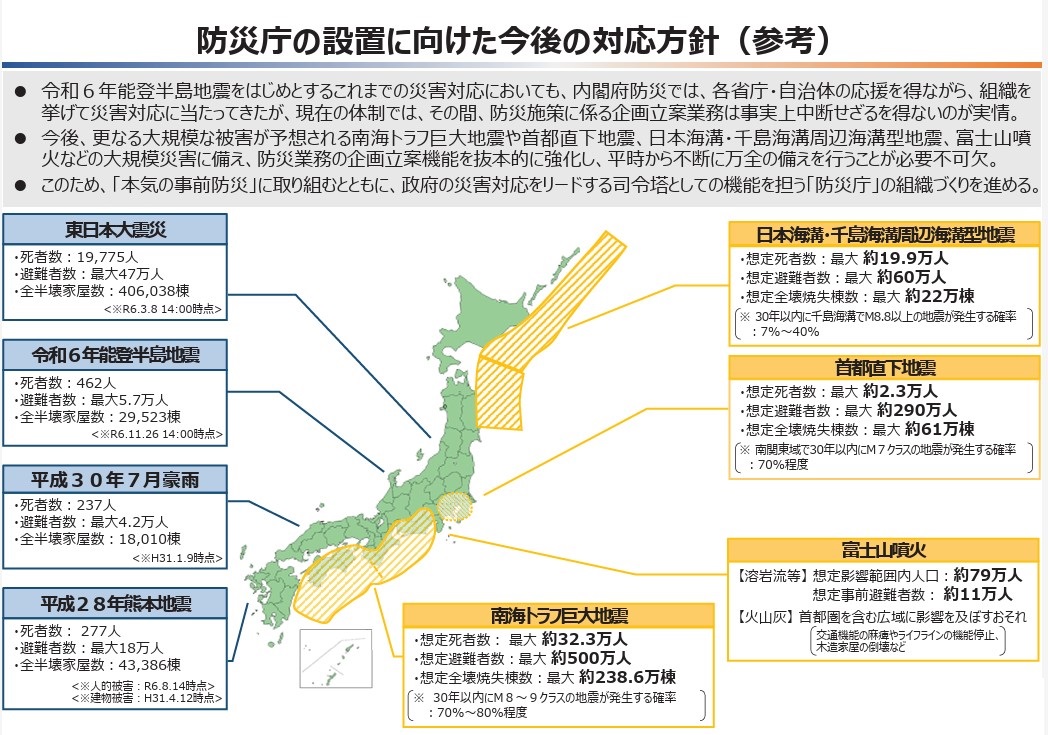

全国には依然として、道路と民地をあわせて 約 3,600 万本の電柱が建っており、減少するどころか増加しているのが現状です。世界の主要都市では電線類の地下化が進む一方、日本の空を見上げると電線が蜘蛛の巣のように張り巡らされています。つまり日本は無電柱化後進国と言えます。

ロンドン(100%)、パリ(100%)、台北(96%)での無電柱化率は、概ね100%であるのに対し、日本では大阪で6%、東京で8%と世界に比べると無電柱化率が著しく低いことがわかります。

また、戦後以降、無電柱化が著しい韓国・ソウルでも現在では50%を超えてきています。

欧米やアジアの主要都市と日本の無電柱化の現状

参考 https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/chi_13_01.html

無電柱化の必要性

現在、日本では緊急輸送道路をはじめとした幹線道路で少しずつですが無電柱化が進んでいます。

緊急輸送道路とは、地震直後から発生する避難や救護、物資供給といった緊急輸送を円滑に行うために確保しなければならない重要な道路で、高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線道路と知事等が指定する防災拠点を相互に連絡する道路がこれに当たります。緊急輸送道路には耐震性が確保されているとともに、ネットワークとして機能することが重要で、無電柱化は電柱の倒壊による道路の機能停止を防ぎます。

【緊急輸送道、進む耐震化=無電柱化は遅れ目立つ―阪神大震災30年】(国交省資料)

「時事通信ニュース」より

https://sp.m.jiji.com/article/show/3427738

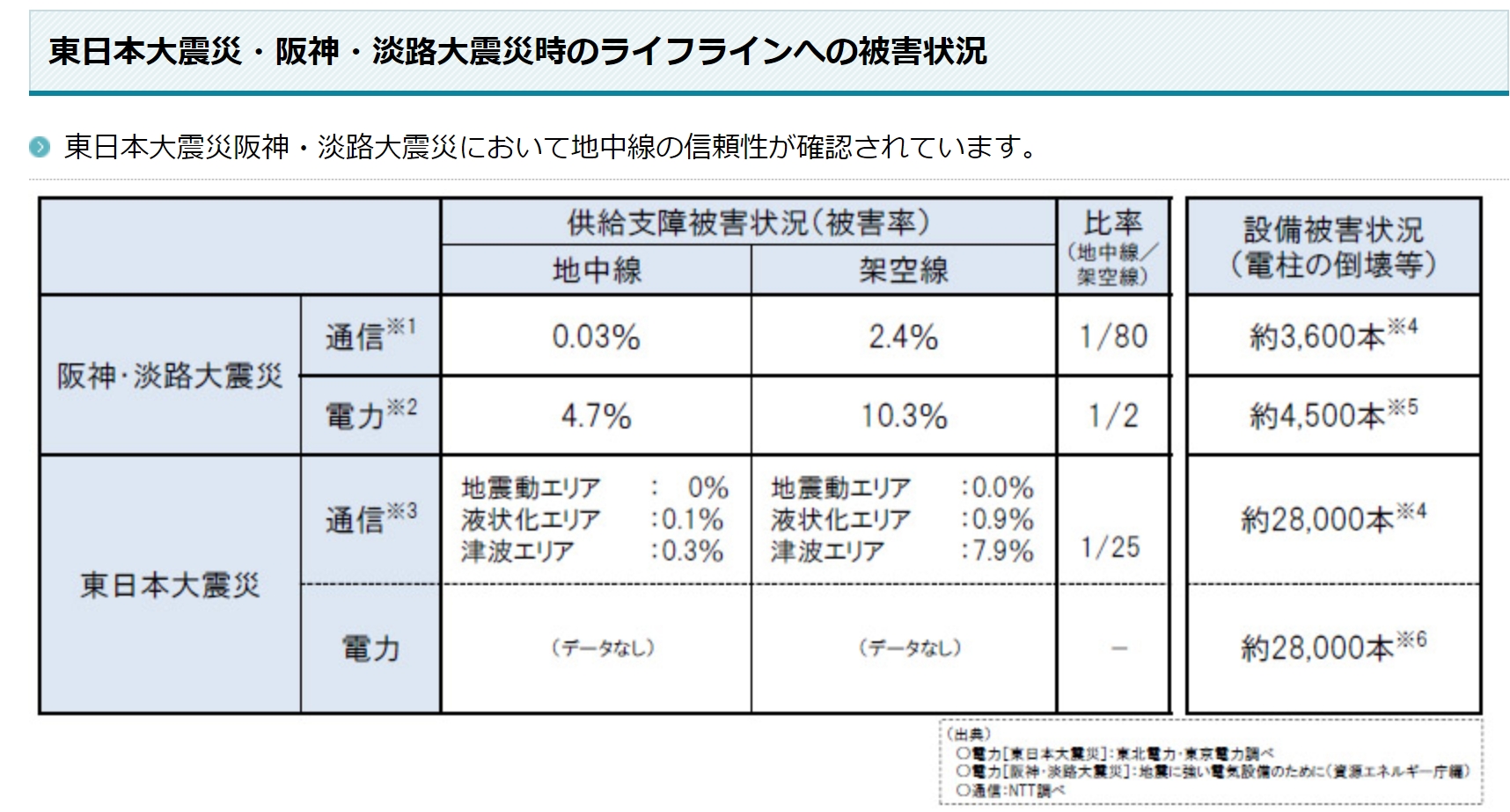

無電柱化のメリット

無電柱化のメリットに、災害に強いということがあげられます。※ 無電柱化された街は架空線の街に比べ落雷、台風、地震、火事、竜巻に強く、平成7年1月に発生した阪神大震災においては、最も被害の大きかった神戸地区の電話回線ケーブルの被災率(ケーブル総延長に対する被害延長の割合)は、架空線が2.4%、地中線が0.03%と、地中線の被害が架空線の80分の1程度だったことがわかっています。

※無電柱化はメンテナンスしづらいという意見がありますが、そもそも電柱倒壊や電線の断線などによる停電被害を防ぐために地下に埋設するのであって、メンテナンスする頻度を減らすためにしていることを理解していただきたい。

https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/chi_13_06.html

一般的にライフラインの復旧は電気→水道→ガスの順番で作業が行われます。復旧には、被災した電線に漏電していないか確認する必要があり、電気の復旧が行われないと、浄水場や給水ポンプ、ガス漏れ検知器が作動せず水道、ガスの復旧が困難になります。つまり電気の復旧が遅れると、その他のライフラインの復旧に支障をきたす訳なのです。

無電柱化のデメリット(無電柱化が進まない要因)

無電柱化のデメリットの一つがコスト面です。例えばフランスでの高圧線1回線あたりの価格は都市部全国平均で1,600万円、インドネシアでは1,075万円なのに対し、日本は3,200万円と、諸外国と比べると割高であることがわかります。

その理由として埋設方法があげられます。諸外国は直接埋設方式を取るのに対し、日本は電線共同溝方式をとるため、コストがかかります。

電線共同溝方式とは電線、通信線などを道路の地下空間にまとめて埋設し、電力を地下から各戸へ引き込む手法です。

電線共同溝イメージ

国土交通省 https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/gaijimu_01.htm

また、国の基準も厳しく、地震や台風が多い日本では地中化設備において高い耐久性が求められ、一定の強度基準をクリアする必要があり、これがコスト増加の要因となっています。

無電柱化が進まないもう一つの理由として工事に関する課題があげられます。

工事は主に自治体が請け負っており、国からの補助が受けられるものの全額ではなく、また工事期間中は近隣住民の負担になるため、工事の交渉が難航し、なかなか工事が進まないのが現状です。

まとめ

今後30年で南海トラフが発生する確率は70~80%といういつ起きてもおかしくない状況です。また、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震や首都直下地震やその他未曾有の大災害にも備えなければいけません。

無電柱化は災害の対策という観点から非常に重要です。

災害時には、電柱が倒壊し、道路をふさぎ、避難や救護活動の妨げになることがあります。特に日本は地震や台風による倒壊リスクが大きいため、早急な整備が必要です。

無電柱化を進めるためには、上のようなメリットを市民に理解していただくことが不可欠だと感じています。

私自身、インターンをはじめたばかりなので、まだ知識不足の感は否めませんが、このインターン活動を通じて、無電柱化のよさを発信していきたいと思います。

ボランティア・インターン生募集 | NPO法人 電線のない街づくり支援ネットワーク