皆さん、こんにちは!

国土交通省が掲げる無電柱化推進の目的の一つに「通行空間の安全性・快適性の確保」があります。

国土交通省が掲げる「無電柱化の目的」に「通行空間の安全性・快適性の確保」(図の中央)があげられている。

周知の通り、電柱が無くなると、障害物が無くなり、歩道にゆとりが生まれます。

通勤・通学の際、特に学童の集団登校は通勤の車とのすれ違いで冷や冷やすることもありますよね。

雨の日で傘を広げたりすると、更に危険度が増します。

車椅子のかたや目や足の不自由なかたがゆったりと歩ける空間ができるとありがたい。

それと忘れていました! ベビーカーを押しているお母さん・お父さんも狭い道だと大変そうですね。

具体的な法令と現状

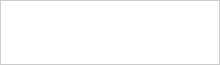

国土交通省では、平成28(2016)年12月に成立した無電柱化の推進に関する法律や、それ以前に施行されている道路法によって電柱を建てることを制限しています。

特に道路法第37条では三つの具体的な施策を講じています。

具体的には、以下の通りです。

上の図を具体的に見ていくと、無電柱化推進法のもと、道路法第37条があり、その中で更に1項、2項、3項があるのが分かります。

私が今回話しているのは、そのうちの1項と2項にあたりますが、現在の日本では、ほとんど進められていないのが現状です。

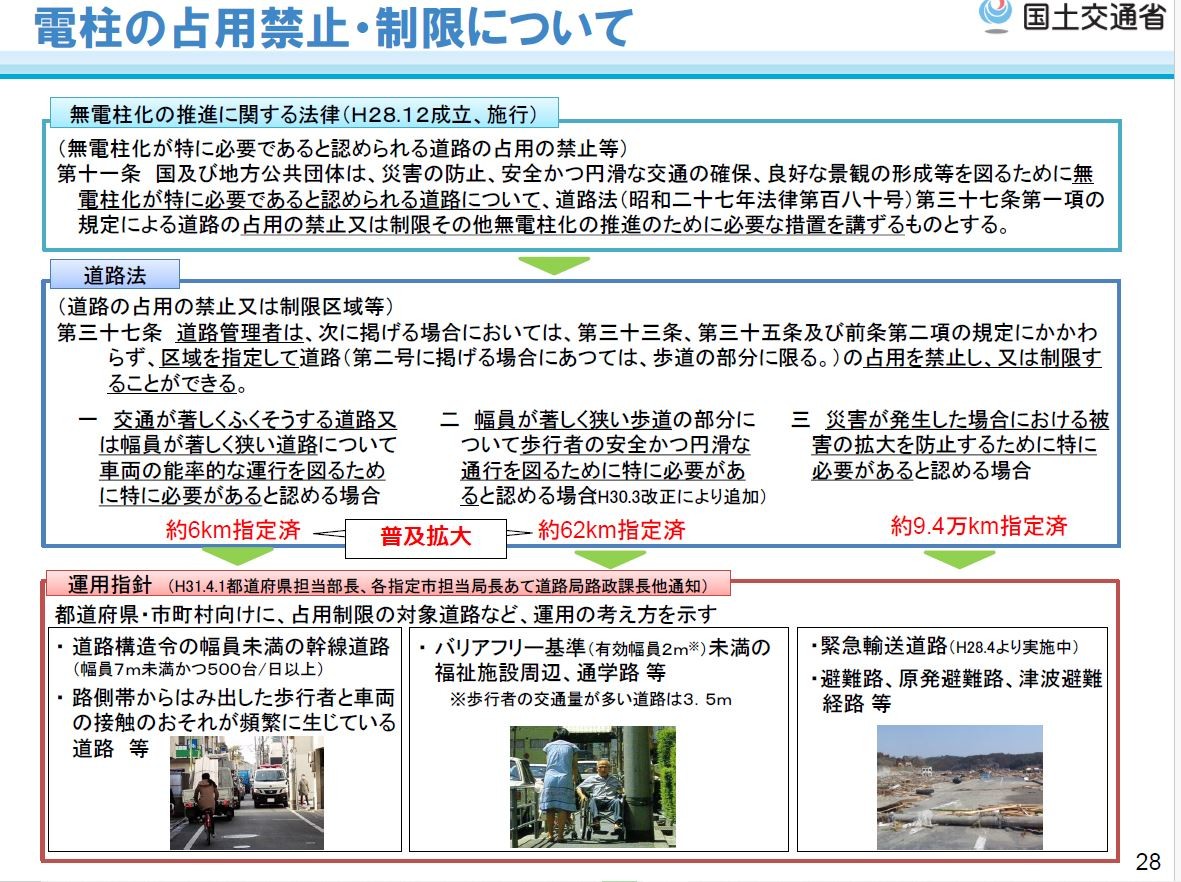

国土交通省資料による。歩道なし・歩道あり(2.5m未満)の無電柱化がいかに少ないかが分かる。

国土交通省がかかげる 道路法第37条の対象道路(案)

国土交通省の 道路法第37条の対象道路(案)を紹介すると、

(道路の占用の禁止又は制限区域等)

第三十七条 道路管理者は、次に掲げる場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路(第二号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。)の占用を禁止し、又は制限することができる。

一 交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合

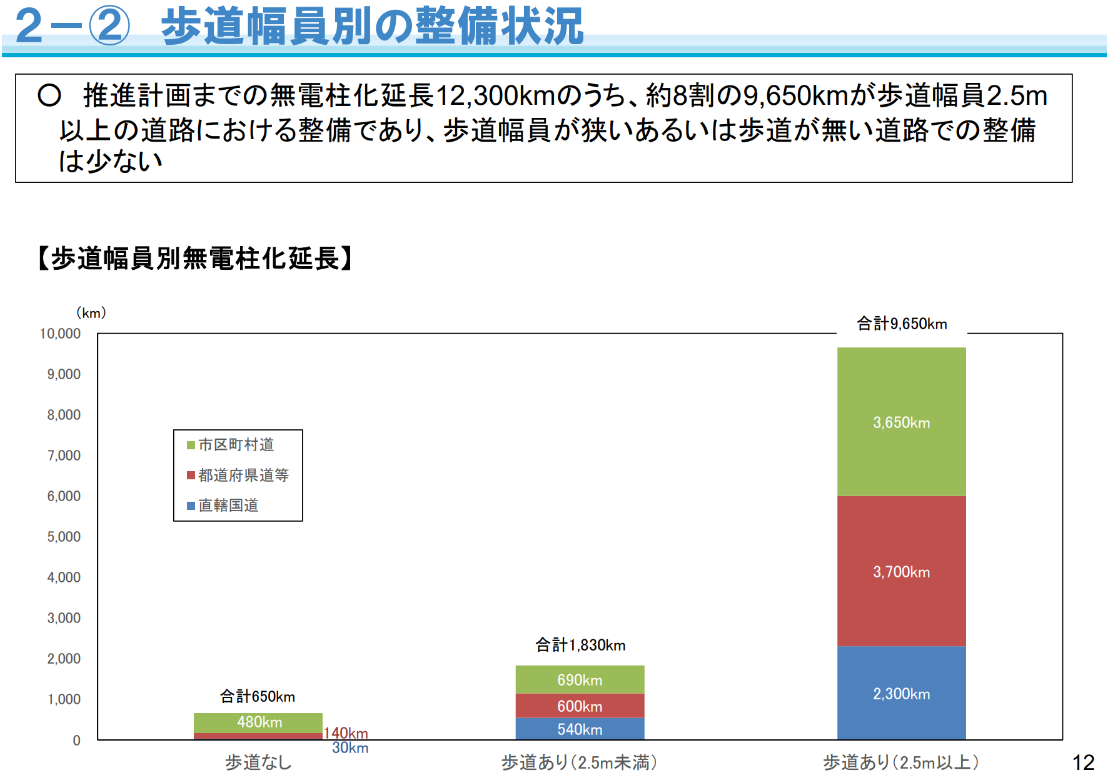

まずはじめに、国土交通省が考える 「交通が著しくふくそうする道路」 の運用(案)を紹介します。

日常に展開されるよく見られる風景ですね。

私も通勤している道は、左のような感じです。

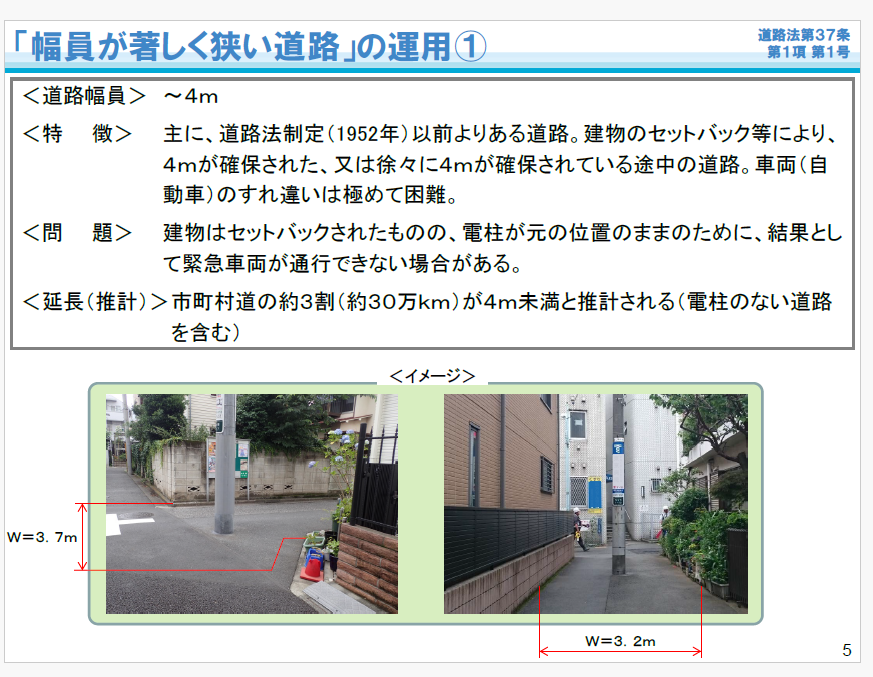

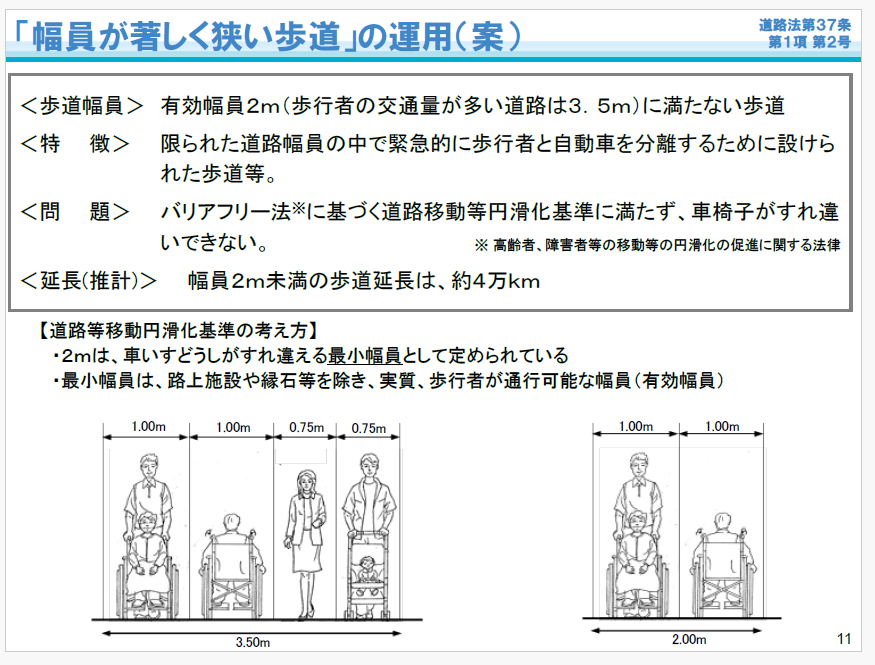

続いて、「幅員が著しく狭い道路」の運用 の例を、国交省の資料から紹介させていただきます。

確かにこのような風景はありますね。

私どもの事務所の近くでも右のような電柱が存在します。

「この電柱、なんでこんな道のまん中にあるんだろう?」と歩くたびに思っていましたが、左の建物が建て替わってセットバックしたため、このような状態になったのがよくわかります。

せっかく広くなったのに、非常に残念ですね。

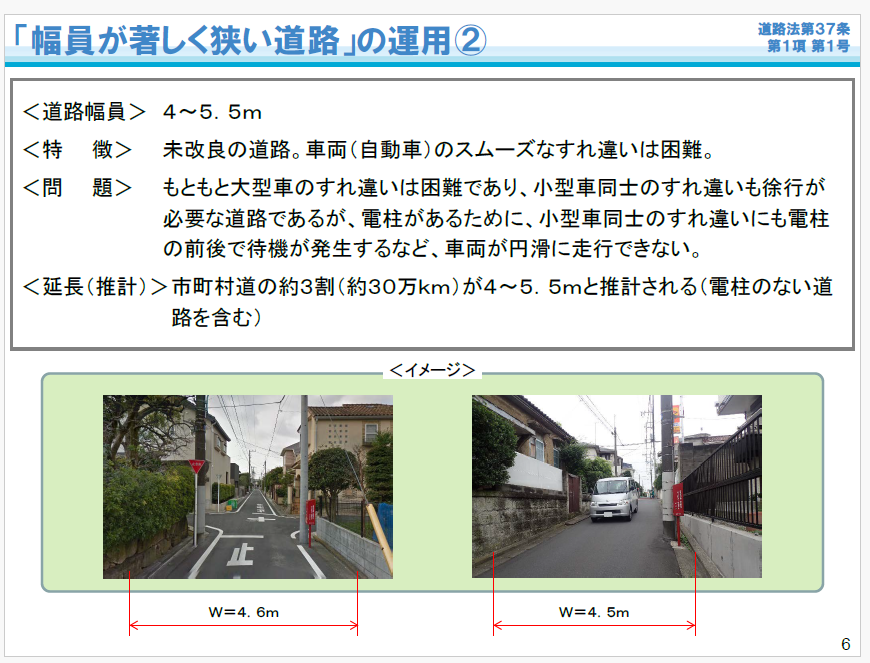

このような道路も頻繁にありますね。

狭い上に更に電柱が両側に建っているような風景。

私の体験談になりますが、2018年6月18日に発生した大阪北部地震の際、通勤途中で地震に見舞われ、沿線の避難所への待機を余儀なくされました。

昼過ぎになって、大阪の事務所から京都方面に帰る社員のかたが一緒に車に乗せて帰っていただけることになり、大阪府高槻市から京都に抜ける脇道を使おうということになりました。

幹線道路は、むちゃくちゃ混んでいて、脇道から抜けるほうがベストという判断でした。

その脇道が上の左図のような道で、もっと家が建て込んでたようなところでした。

その脇道に車が殺到したものですから、またこのような走行状態に慣れない車もあって、すれ違うのにすごく時間がかかったりして、普段15分くらいで抜けられる道が40分以上かかりました。

このような背景から、幹線道路はもとより、その脇道も対向車がすれ違いやすい状況をつくらないと、いざ災害が起きた時、迅速に避難することができないと感じました。

対向車が大型車だったりすると、前にもうまく行けず、後ろにも下がれずで、にっちもさっちもいかない状態になりました。

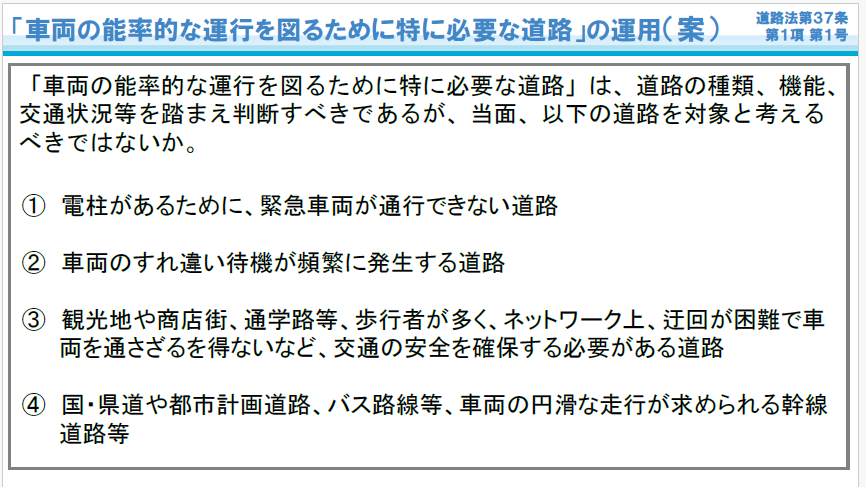

続いて、「車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める道路」の運用(案) を、国土交通省の資料から紹介させていただきます。

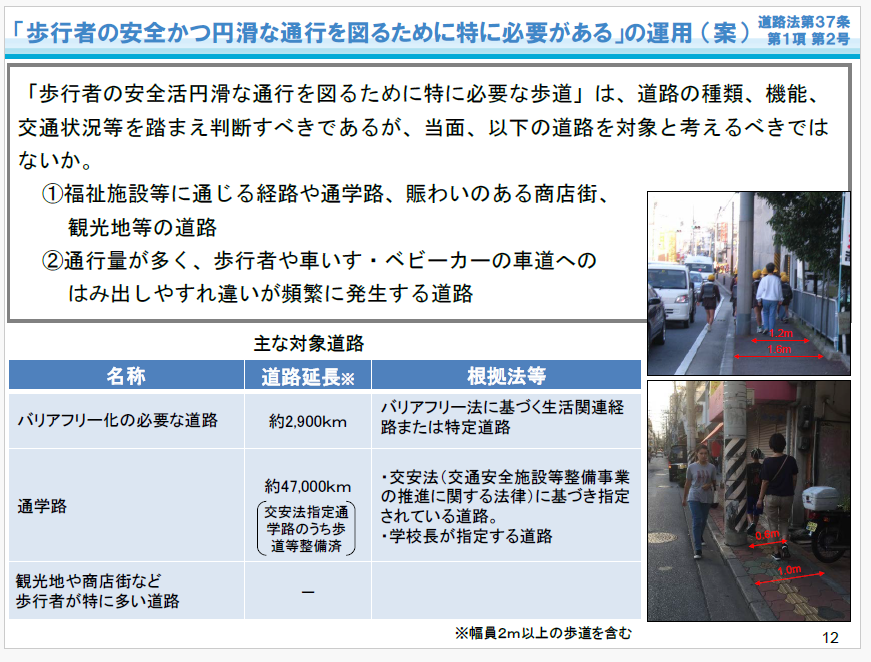

更に、「歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要がある道路」の運用(案) を、国土交通省の資料から紹介させていただきます。バリアフリー法や交安法などをもとに無電柱化すべき歩道の具体案が示されています。

狭隘道路の無電柱化が進まない日本の現状

無電柱化で、良好な歩行空間になるように進めたいところですが、現実はなかなか進んでいません。

その原因を探っていきたいと思います。

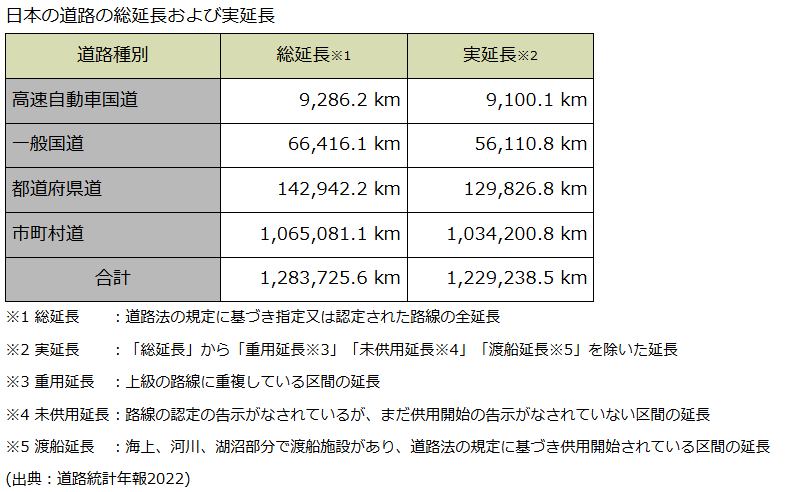

1)日本は、世界でも有数の道路延長を誇る国です。

国土交通省資料

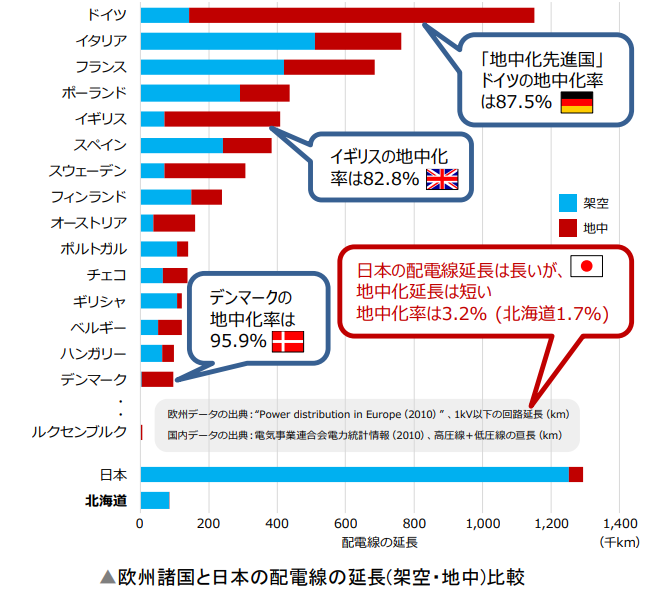

国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所 地域景観チーム 資料による

統計をみると、道路総延長が1,283,725.6kmです。私道が入っていないので、もっと長くなるのでしょうか。

一方で、配電線の延長についての統計資料をみると、配電線の延長も1,300,000km弱なのでほぼ同じかと思います。

日本の道路総延長は、諸外国に比べてかなり長いことが分かります。

その上、狭隘な道路が多く、予算もなかなかとれない市区町村道が1,065,081.1kmと、道路延長の約83.0%を占めています。

2)狭隘道路の対策ができていない

狭隘道路の多くは市区町村道です。

市区町村道だと、なかなか予算がとれないし、担当する人員も限られます。

また、今の電線共同溝方式による無電柱化だと、コストと手間がかかります。法改正も含めた、低コスト手法やスピード感のある施工の工夫が望まれます。

3)住民や地権者の理解も不可欠

市区町村道を主とする狭隘道路での無電柱化工事は、交通規制や工事中での騒音が発生します。

役所の担当者は、道路計画や工事への理解を住民や地権者に求める交渉を行います。

また、関係各所との連絡もしないといけません。

更に無電柱化で不可欠となる地上機器の設置場所について住民や地権者と交渉しないといけません。

これらの条件をクリアするためには、上のような無電柱化推進法や道路法37条に基づく安全で快適な歩行空間の実現に理解をいただくことが大事ではないでしょうか。

4)その他として

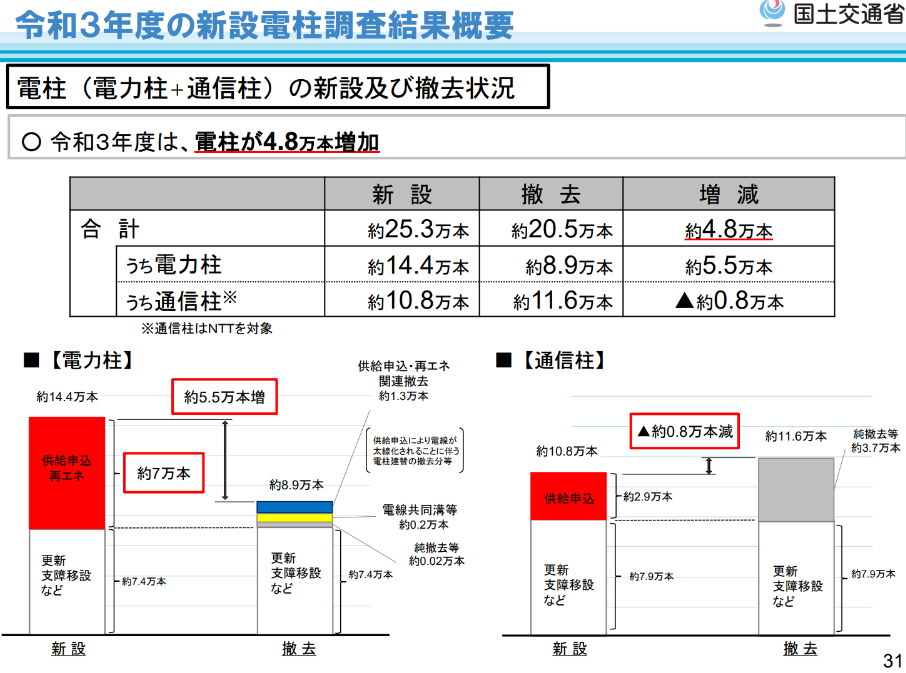

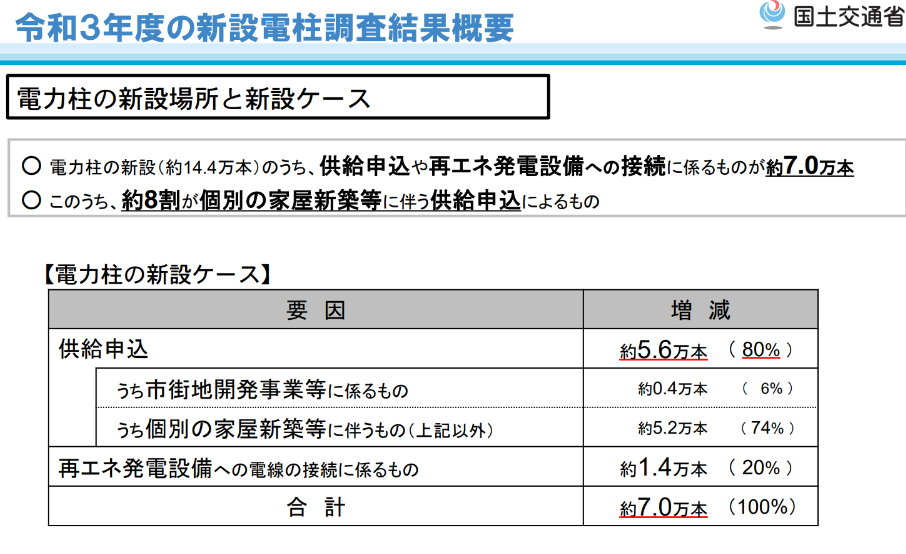

現在も電柱は減るどころか4万~5万本増え続けています。

増加の要因としてあげられているのが、新規の個別住宅地での電柱の増加です。

既存の電柱の撤去が難しい現状を考えると、まずは新設電柱の抑制に力を注ぐべきではないでしょうか。

とはいえ、どうしても電柱・電線が必要な場所はあります。

その意味では、国土交通省が提示している指針は必要ではないでしょうか。

適材適所からの無電柱化推進に期待したいです。