皆さん、こんにちは!

私は今年の夏休みを利用してインターンに参加している森田です。

現在は、無電柱化の知識を学びながら、どうしたら無電柱化を知ってもらえるかの企画を考えています。

今回は、「無電柱化と景観」に関してサクッと解説していきたいとおもいます。

参考にした当NPOブログのバックナンバー

電柱が景観にどんな影響を与えているのか

明治の電柱問題-日本の景観を特徴づける電柱・電線の歴史-

1.無電柱化と景観

みなさんは以下の画像を見て何を思いましたか?

右側の画像は、せっかくの東京スカイツリーが電柱・電線によってクリアに見えませんね。しかし左側の画像はどうでしょう。電柱・電線がなくなり、スカイツリーがとてもきれいに見えますね!

ということで、無電柱化と景観の歴史と現状をお話しします。

2.明治時代の電柱の話

次の文章を現代語訳してみましょう!

「近頃東京より大阪へ伝信線を懸くる為め、横浜、小田原の間此並木を切り払へり…第二街道の風景を失へり…実に殺風景と謂ふべし。」

この文章は、明治時代に電柱を初めて見た人の声として記事に取り上げられた文です。

現代語訳してみると、

「最近、東京から大阪へ電信線を通すために、横浜から小田原の間にあった並木を伐採してしまった。その結果、街道の風景が大きく損なわれてしまい、全く味気ない景色になってしまったと言える。」

となります。

電柱が立ったことや電柱を立てるために、もともとあった木を切り倒してしまったことで、景観が損なわれてしましました。明治時代から電柱と景観問題は存在していたのですね。

3.電柱問題黎明期

1890年に東京市区改正委員会が初めて電柱問題を取り上げました。

その内容を現代語訳して要約してみました。

「かつては景観の一部として書かれていた電線も、今では普通電信線・軍用線・電話線などが縦横無尽に張り巡らされ、景色を台無しにしている。東京の街はまるで蜘蛛の巣のようで、市民の生活も不快に感じられる。」

委員会はそう訴え、当時の内閣総理大臣の山縣有朋(やまがたありとも)は建議を発しました。

その内容も現代語訳し、要約すると

「人や馬の通行の妨げになる電柱に限り地中化して良い。そうでないものは引き続き架空線のままにせよ。」

という建議でした。

つまり、通行の面でのみ建議を発し、景観の面に関しては問題視しませんでした。

市民や委員会が景観について強く訴えていても内閣は対策しようとしないというのが電柱問題黎明期でした。

4.そもそも優れた景観とは?

みなさんの考える「優れた景観」とはどのようなものでしょうか。

歴史的な景観やのどかな田園風景でしょうか。

はたまた、駅前や繁華街の賑わいでしょうか。

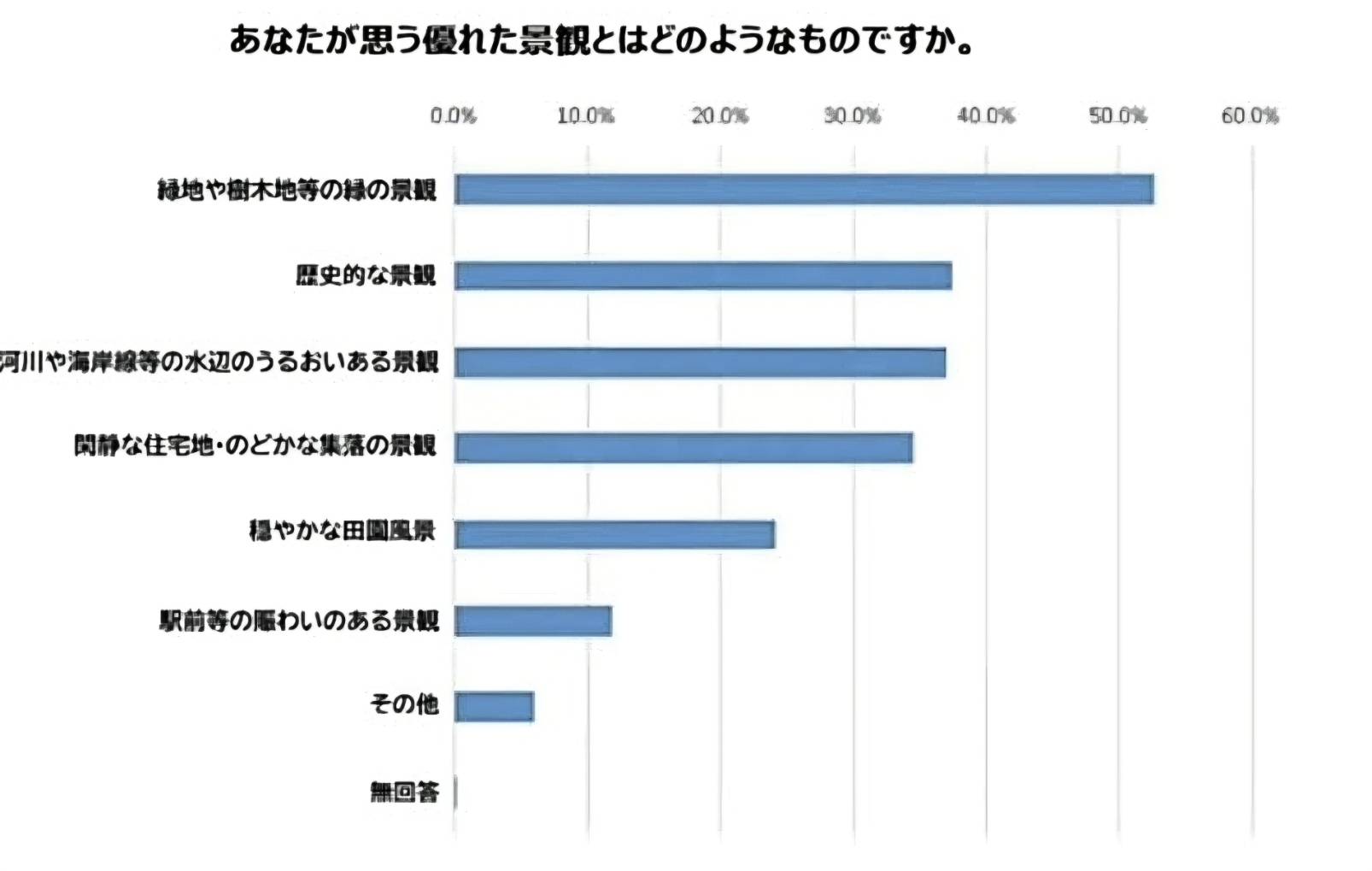

以下のグラフは平成23年に国土交通省が行った「景観に関する意識調査」の結果を示しています。

このグラフから、賑わいのある複雑な景観よりも、落ち着いた単純な風景のほうが優れた景観という意識が高まっていることがわかります。

景観の良さ=景観の単純さということを体験するために以下の写真を用意しました。

右の写真のほうが景観がよいと感じる方が多いのではないでしょうか?

右の写真のほうが景観がよいと感じる方が多いのではないでしょうか?

右の画像は電線や電柱がなく、すなわち単純化された画像です。

景観の良さ=景観の単純さであるため、単純化された右の画像のほうが「良い景観」と感じられる傾向にあるのです。

5.結 論

長々と書いてきましたが、結局のところ結論は

電柱・電線は景観の邪魔になっている

ということです。

「景観」という明確な価値基準がないものを「画像の複雑さ・単純さ」という直感的な視覚情報によって計り、

良い景観=複雑すぎない景観

という一つの基準を定めました。

電柱・電線によって複雑になっている景観が、無電柱化によって単純化された景観、すなわち優れた景観となるように無電柱の推進を皆さんも行ってみませんか?

最後までお読みいただきありがとうございました!