皆さん、こんにちは!

私は今年の夏休みを利用してインターンに参加している森田です。

現在は、無電柱化の知識を学びながら、どうしたら無電柱化を知ってもらえるかの企画を考えています。

今回は、「無電柱化と経済効果」に関してサクッと解説していきたいと思います。

参考にした当NPOブログのバックナンバー

無電柱化は本当に得をするのか?

1.直接的経済効果

①不動産価値上昇

無電柱化された地域では、安全性や景観が向上し地価が上昇する傾向があります。

②建設・土木関連産業の活性化

電線類の地中化工事には高い技術と長期的な施工が必要なため、関連産業への投資・雇用創出効果が期待できます。

③観光収益の増加

景観改善により、観光地としての魅力が向上し観光客数や滞在時間の増加が期待できます。

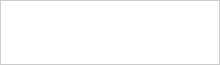

④沖縄県での事例

国際通り周辺の無電柱化により歩行空間が拡大し、持続可能な観光振興に寄与しました。

出典:国土交通省

2.間接的経済効果

①交通の円滑化と物流

歩道や車道の障害物が減ることで交通の安全性と効率が上昇します。

特に、緊急輸送道路の無電柱化は、災害時の物資輸送や救護活動の迅速化に直結します。

②地域ブランドの形成

無電柱化された街並みは「洗練された都市空間」として認識され、企業誘致や住民定着に有効です。

③災害時の経済損失の抑制

電柱倒壊による道路閉塞や停電のリスクが減少し、復旧コストや事業中断による損失を軽減します。

④能登半島地震での事例

能登半島地震では無電柱化区間の被害が限定的で、交通機能の維持に貢献しました。

出典:国土交通省

3.長期的波及効果

①公共投資の波及効果

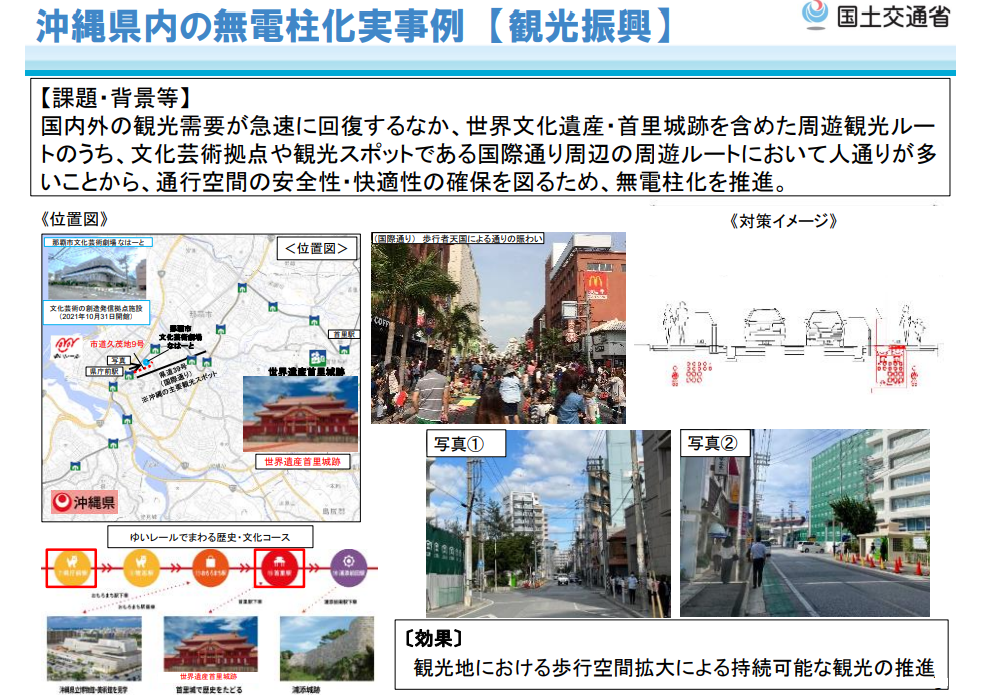

国や自治体による補助制度により民間投資が誘発されます。

出典:国土交通省

図からわかるように官公庁や国土交通省などの機関が無電柱化のための制度を提供しています。

出典:資源エネルギー庁

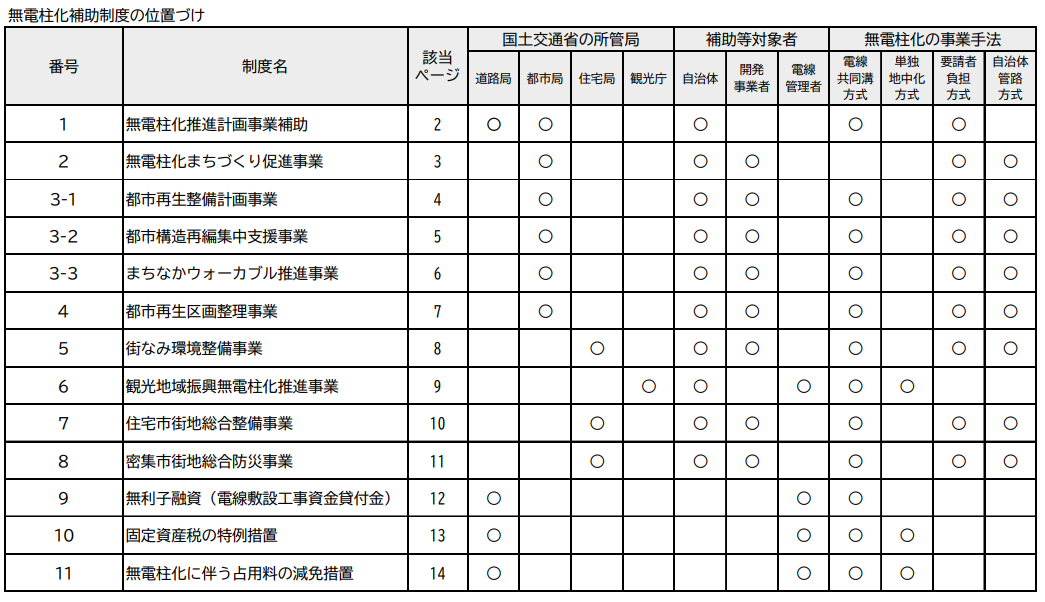

②国土強靭化による持続的成長

無電柱化は「防災・減災・国土強靭化のための5か年加速化対策」に位置付けられており、国家的な成長戦略の一環とされています。

4.結局、無電柱化は「得」なのか

無電柱化には1kmあたり約5億円かかり、「本当に費用に見合う利益があるのか」という疑問が生じることもあります。そこで、費用便益分析のアプローチから無電柱化が得か検証してみましょう!

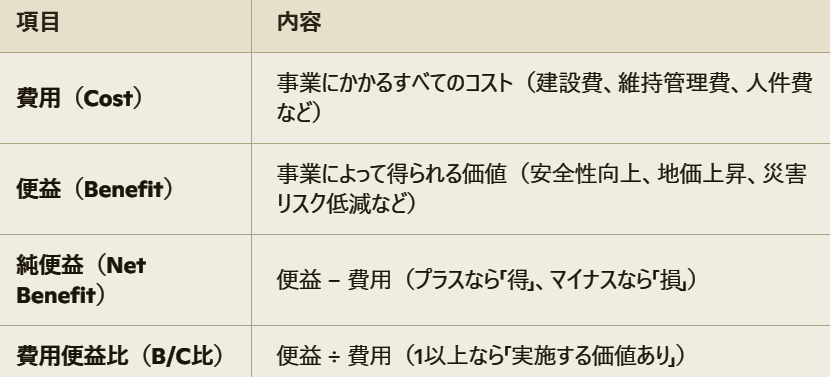

費用便益分析とは、ざっくりいうと「かけたお金」よりも「得られる価値が」大きいかどうかを客観的に比べる方法です。

便益-費用が正の数(ゼロより大きい数)であること

便益-費用が正の数(ゼロより大きい数)であること

便益÷費用が1以上であること

が「得」で、実施すべき事業と判断できます。

5.費用便益分析から見る東京の無電柱化

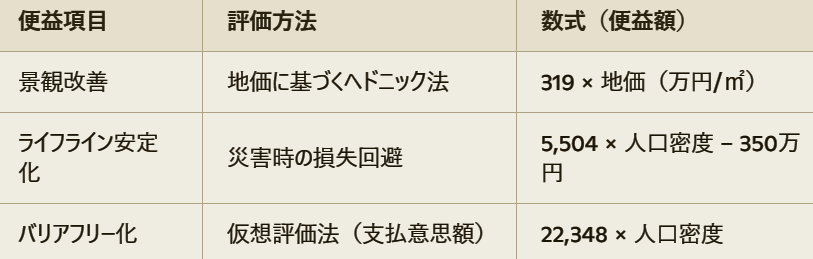

まずは、無電柱化による便益を数値化します。研究を行った東京大学は、以下の表のような式で無電柱化による便益を数値化しました。

なお、費用は、工事・設備・維持費として6.925億円、評価期間は建設2年+耐久年数50年の計52年としました。社会割引率(将来の費用や便益を現在の価値に換算するための率)は4%を採用しています。

なお、費用は、工事・設備・維持費として6.925億円、評価期間は建設2年+耐久年数50年の計52年としました。社会割引率(将来の費用や便益を現在の価値に換算するための率)は4%を採用しています。

初めに、純便益を求めます。純便益を求める一般式がこちらです。

純便益(億円)=319×地価(万円/㎡)+27852×人口密度(人/㎢)-6.925億円(費用)

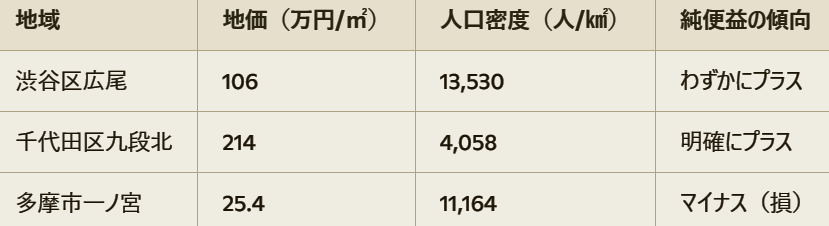

次に、この一般式に任意の地域の人口密度や地価を代入してみましょう。途中式は省き、大体の結果を掲載します。

〇計算結果からわかること

〇計算結果からわかること

・人口密度と地価が高い地域ほど便益が費用を上回り「得」になりやすい

・郊外の地域では費用に対して便益が不足し「損」になりやすい

6.結 論

・無電柱化は「どこでもやれば得になる」というわけではなく、地価と人口密度に応じた戦略的な選定が必要

・都心の商業地や高級住宅街では費用便益分析の観点からも無電柱化を推進すべき

・地方自治体の負担軽減や国による重点政策が求められる

無電柱化が「得」になる地域から積極的な無電柱化を進めれば、日本全体に大きな利益をもたらします!

みなさんがお住まいの地域の地価と人口密度で無電柱化の費用便益分析をぜひやってみてくださいね!最後までお読みいただきありがとうございました!

参考文献

無電柱化の推進に関する取組状況について (令和6年2月) 国土交通省道路局 04.pdf

無電柱化に関する支援メニュー 令和6年10月版

https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/pdf/chi_13_01.pdf

電力レジリエンス強化の観点からの無電柱化の推進について(2021年5月25日) 資源エネルギー庁

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/035_04_00.pdf